改革开放以来,“我国在草种新品种繁育推广、种子基地建设、新品种产业化发展等方面发展迅速,但草种业水平仍然不能满足我国在经济社会发展、生态文明建设、美丽中国建设和国际竞争等方面的需要,与草业大国的地位不相称。”常智慧认为,总体上看,目前我国草种业主要存在四大突出问题。

国产草种新品种数量有限:

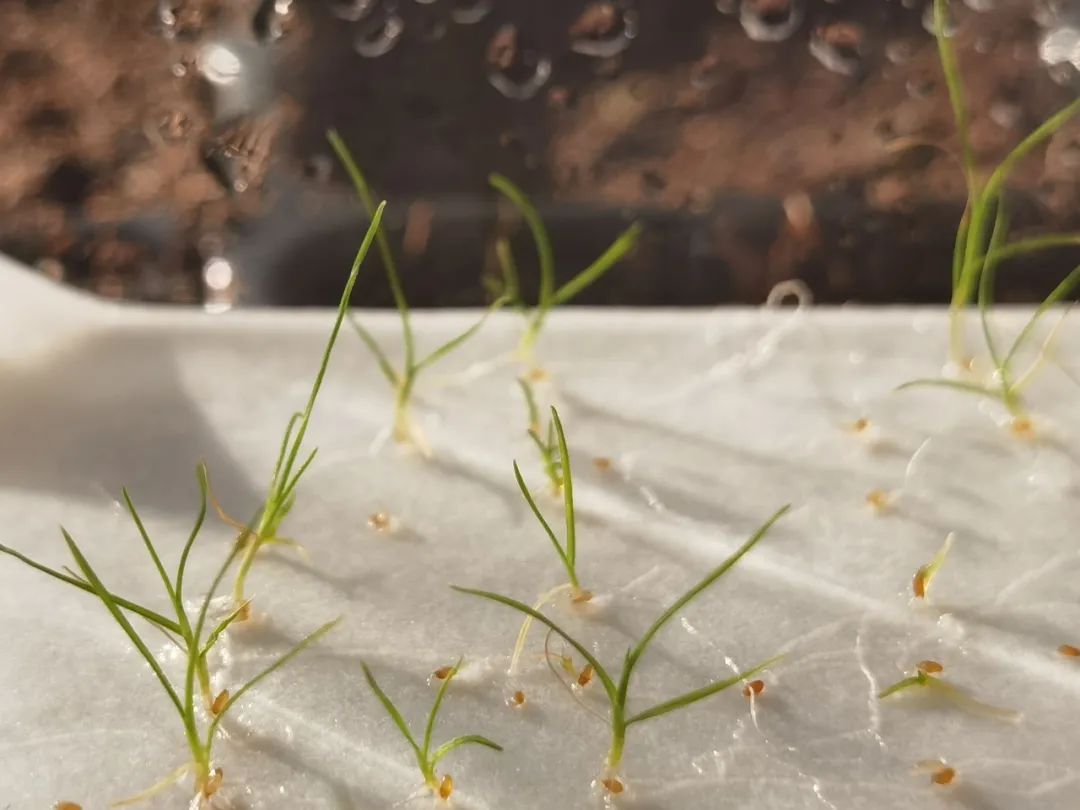

国产草种是草产业发展的物质基础,是国家生态文明建设、美丽中国建设战略实施的基本保障。我国育成国产草种新品种数量少、质量不高,育种技术落后,“无草可用”是目前草产业、农牧业发展的主要瓶颈。

从数量上看,我国自1987年开始进行牧草新品种审定工作,至2019年共审定登记584个新品种,年均育成17.7个。而美国1993年至2019年育成品种3019个,年均育成111.8个,是同期我国育成品种的6.5倍。

从质量上看,我国育成草种新品种大多性状不稳定,同质化严重,抗逆性不强。缺乏优良品性突出、竞争优势强、响当当的好品种,更缺乏类似超级小麦、杂交水稻等具有世界级水平的优良草种。

国产种子供给不足,草种结构不合理,种子进口依赖度高:

尽管我国草种生产量持续增加,由1989年的2.5万吨,增加到2018年的8.2万吨,但是远远不能满足我国草种行业每年15万吨左右的草种需求量。我国草种子对国外市场的依存度高达40%,且近年来呈不断上升趋势。近年来,我国每年进口草种稳定在5万吨左右。

长期以来,我国草业主要为农牧业的下游产业,其草种选育和生产主要围绕提高草产量和质量为目标。国家林业和草原局成立后,草业功能逐步转变为生态和美化环境为主,因此现有草种生产结构不合理。我国目前进口草种一半以上是黑麦草,其次是羊茅、紫花苜蓿等,生态草种和草坪草种基本全部依赖进口。

草种业产业化水平低,生产技术不成熟,缺乏草种生产机械:

目前我国草种育种主要是为数不多的科研单位及院校“作坊式”进行,科研项目经费少,育种效率低。草种新品种推广则由政府部门或农技站等推广机构负责。生产则由农户或者小企业进行。可见,草种育种与生产脱节,产业链条分割,规模小,草种业产业化水平低。而发达国家草种的研发、推广、后续服务主要由专门的育种公司或生产企业进行,政府负责引导调控,其产业体系完善,育种目标明确,成果转化迅速。

种子生产播种、施肥、灌溉及信息化等提高种子产量的关键环节技术落后,从土地的选择,到种子收获加工,一系列配套技术更是缺乏,种子高产和稳产无法保障。

此外,目前我国还没有专门用于草种子的收获机械,种子生产从播种、田间管理到收获、清选、加工贮运机械也大多由农业机械改装,机械化、规模化程度低。

草种质量认证和检测体系不健全,管理制度不完善:

由于销售环节利润高,导致草种业重视市场营销,种子质量、检验等关系草种业持续稳定发展的关键环节不受重视,草种质量认证和检测体系不健全,管理制度不完善。我国现在还没有专门的草种认证机构,更没有认证的相关法规、条例或标准。

电话:

400-028-7879

028-87561932 | 18982193873

18982193873

电话:

400-028-7879

028-87561932 | 18982193873

18982193873

Q Q :

498670866

Q Q :

498670866

地址:

成都市郫都区蜀源大道二段1777号春肆花园中心6栋160-162号

地址:

成都市郫都区蜀源大道二段1777号春肆花园中心6栋160-162号